「摂取カロリー」>「消費カロリー」となると、そのオーバー分が肥満になっていきます。

しかし、ただ単に食べ過ぎで「摂取カロリー」がオーバーして肥満になる人も入れば、少食でも「摂取カロリー」が「消費カロリー」を上回り肥満傾向になります。

このように肥満の原因は人それぞれ異なり、その対策方法も当然異なりますが、その5つの原因をご紹介します。

お肉(動物性タンパク質)、甘い物、アルコール類などの暴飲暴食、不規則な時間帯(夜8時以降)の食事など、カロリーの過剰摂取が原因。

必要最低限の活動エネルギーは成人で平均1200kcalとされています。

つまり私たちは寝たきりの状態でも1200kcal前後のエネルギー量を消費しているのです。

しかし、運動不足など何らかの原因で太りやすく痩せにくい体質を作ってしまいます。

現在、私たちの日常には、手軽でおいしく食べれるインスタント食品、冷凍食品などが氾濫し、外に出れば、ハンバーガーなどのファーストフードのお店がひしめき合っています。

これらの食品にはビタミンやミネラルなどの微量栄養素が乏しく、その代わりに、脂肪や糖分などは多く含まれています。

また、肉類を中心とした食事情の欧米化が急増していると考えられています。

余剰な脂肪分・糖分を含むカスが長時間停滞するため水分といっしょに体内へ吸収されてしまいます。

ストレス社会と言われる現代に生きる私たちは誰もが多かれ少なかれストレスの影響を受けています。

精神的な悩み事を抱えると食欲がなくなるように、ストレスを受けると影響あります。

その他、ストレス以外にも産後や更年期、私生活の不摂生などによってもホルモンバランスが崩れてしまい、太りやすい体質へと変貌してしまいます。

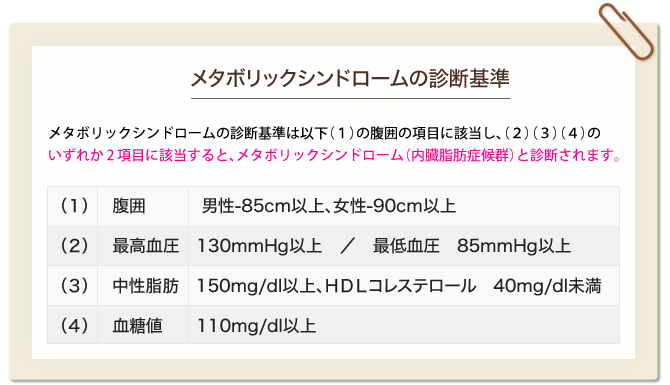

現在、メタボリックシンドロームが強く疑われる方と、予備群と考えられる方をあわせた割合は、男女とも40歳以上で高く、男性では2人に1人、女性では5人に1人という割合に達しています。

(厚生労働省HPより)

皆さんは単に、お腹が出ているイメージしか持っていなかったのではないでしょうか。

「脂肪蓄積」の程度をチェックするための項目が、腹囲(ウエスト周囲径)です。

腹囲は、おへその高さで腹囲を測ります。

男性では85cm以上、女性では90cm以上があれば、脂肪面積が100cm2以上あると推計されている。

つまり脂肪がたまるタイプの肥満となります。

日本における女性の基準値は90cm以上となっていますが、国際糖尿病連合の基準では80cm以上とされていることから、女性の方は90cm未満であっても決して安心はできないといえます。

いかがでしたでしょうか?

5つの要因が「肥満」に大きく影響を与えているのです。

そこで、生活習慣を改善するために「ダイエット食品」という選択があります。